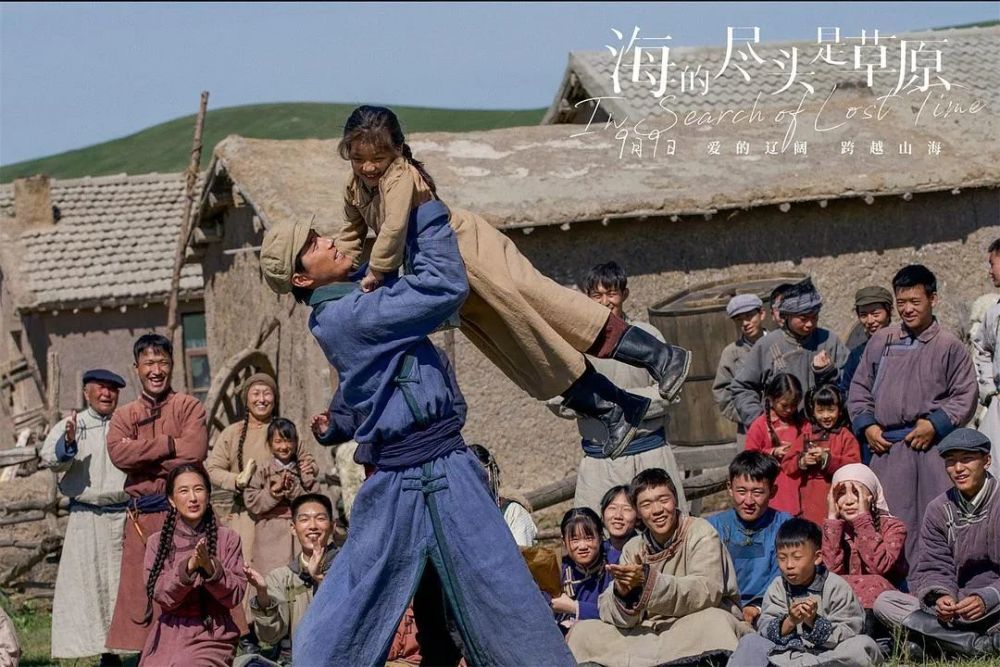

《海的尽头是草原》还没上映就已经火了,虽然题材很冷但也是9月最温暖的国产电影

时间:2022-09-06 11:35 来源:未知 作者:小李 点击:次

时隔六年,尔冬升导演带着新片回来了。 作为今年北京国际电影节的开幕影片,《海的尽头是草原》未映先热,一秒售罄。

好在,鱼叔作为本届北影节的新媒体合作伙伴,有幸抢先看到了本片。

很早之前,鱼叔就了解到这部影片的制作。 一度很好奇故事将如何呈现在大银幕上。 首先,这个题材有些冷门。 知道故事背景的观众,恐怕比知道《长津湖》的人还要少许多。 其次,主创阵容不够豪华。 除了陈宝国、马苏等几位老戏骨,其他全是新人演员。 他们能否撑得住整部作品? 最后,也是最关键的一点—— 故事所牵扯的历史背景很宏大。 如何能深入浅出地展示给观众?

鱼叔带着这些疑惑走进影院,看完后困惑和担心迎刃而解。 在电影即将上映(9月9日)之前,来跟大家好好唠一唠—— 《海的尽头是草原》

电影的故事,从一位即将不久于人世的老人(陈宝国饰)开始说起。 他独自来到内蒙古,想要寻找失散多年的妹妹。 原来,这是一个关于「失孤」的故事。 这样的题材,很容易让我们联想之前的《亲爱的》《失孤》等片。 但接下来的情节,却令人意想不到。 因为他的妹妹,并不是被拐走的,还是被送走的。 为何被送走呢? 随着老人踏上草原,往日回忆浮现在眼前,我们也看到了这个故事的背景。 时间回到1959年。 席卷全国的灾祸、饥荒,让上海、江苏等地的孤儿与日俱增。 这些孩子普遍面临着营养不良、疾病死亡的威胁。 为了救助这些孩子,内蒙古政府伸出了援手。 与其往南方送奶粉,不如接到北方来生养。 于是,3000名左右的孤儿坐上了一列列火车前往内蒙古。 这正是本片所倚靠的真实事件,「三千孤儿入内蒙」。 真实,是最能触动人心的力量。 影片中有一个镜头让鱼叔印象深刻。 北上的火车上,小男孩推醒了身旁的妹妹,两个孩子一同望向窗外。 随着孩子的视角,茫茫草原、广阔蓝天映入眼帘。 平生第一次见到草原的南方孩子,激动与惊讶溢于言表。 六十多年前的内蒙古是什么样? 你问现在的内蒙人,可能都不一定说得清楚。 但,这部电影却近乎苛刻地还原了当时的样貌。 为此,剧组也是下足了功夫。 电影大部分内容,都是在乌拉盖草原实地拍摄。 在那里,多变的天气是拍摄期间遇到的诸多阻碍之一。 一天之内,能经历四季变换。 前一秒还穿着短袖阳光正好,下一秒就裹紧大衣大雨倾盆。 尔冬升导演的片场vlog中,就曾拍到演员王锵大吐苦水。 「一天10遍,戏都不要拍了」 景要真实,民俗文化更需要考究严谨。 小到服饰花纹,大到传统礼仪,以及不同年代间的变化,剧组都做了详细调研。 目的就是为了给影片赋予自然的生活气息,以及强烈的年代感。 而独特的内蒙方言,同样是演员需要克服的一道难关。 马苏在片中饰演一位「草原母亲」,全程近乎只有蒙语台词。 为了让自己变成真正的内蒙人,显然在拍摄前就下了功夫。 除此之外,内蒙古还有一大特色——动物多。 为此,电影也使用了许多「动物演员」进行实拍。 众所周知,训练动物演员很难。 尔冬升导演就曾在vlog中「诉苦」: 国外为了拍狼都是很多年前开始养,我们只能到现场「土法炼钢」。 拍摄中遇到的突发情况并不少。 牛会突然烦躁,马会意外失控,狼会不听指令。 再加上内蒙古多变的天气,整个过程让人心力交瘁。

幸运的是,剧组摸索出了跟动物演员友好相处的办法。 到最后,就连小演员都跟马成了好朋友。

尔导曾表示: 电影一方面是尊重历史,尊重少数民族的习惯。 另一方面是为了打造真实细节,从而给予演员更实在的发挥空间。 多亏了导演这份执着,才让我们有了沉浸式的草原体验。

仅仅靠真实还原,电影并不能征服观众。 最关键的,还要看编剧和导演的功力。 以历史事件为背景的内地电影,常常容易流于宏大的场景呈现和信仰升华。 《海的尽头是草原》则抛弃了这种叙事模式,转向了更细腻的情感表达和人文关怀。 这样的做法,反而让观众有了亲切感。

这也正是尔导所擅长的。 在他过去的作品中,就有着很多靠细腻真情打动观众的例子。 比如《新不了情》。 故事简洁而浪漫。 不刻意煽情,也不矫揉做作。 接地气的小市民恋爱生活,足以让无数观众潸然泪下。

到了《海的尽头是草原》,导演同样采用了「以小家,知大家」的手法。 故事中的马苏一家,只是收养3000孤儿的若干内蒙家庭中的一个微小缩影。 电影以这个小家庭为基点,从一个侧面揭开「三千孤儿入内蒙」整个事件的意义与价值。 一方面,用了大量篇幅来展现牧民们在抚养孩子时遇到的各种困难。 比如,语言的障碍。 那时候,同时会汉语和内蒙语的人少之又少。 很多牧民们和收养的孩子之间,其实语言不通。 只能耐心地用手比划,用心体会。

再比如,孩子想家的情绪。 远离故土,思念家乡,乃人之常情。 牧民们很理解孩子们的心结。 所以,在孩子陷入怀乡病时,会即使给予安慰与共情。 同时,带着他们一点点融入当地的生活,渐渐习惯,安心住下。

还比如,食物紧缺。 实际上,当时的内蒙古因为拿出了大量食物支援全国,自己内部也很紧缺。 一些地方草场退化,导致羊都没了奶。 但是为了养好孩子们,牧民们都竭尽全力。 宁可自己吃得不好,也要给孩子们准备奶制品。

而另一方面,电影也刻画了收养家庭里,一点点建立起的亲情牵绊。 小女孩杜思珩刚来到内蒙收养家里时,与其他孩子一样,对当地的生活很不适应。 但一家人的悉心照顾,让她渐渐融入了这片土地。 母亲对她无微不至,与亲生儿一视同仁。

当哥哥的也不吃醋,把小女孩当作自己的亲生妹妹来看待。

而父亲更是为了救她,不顾一切地闯入沙尘暴中。

就连日夜相伴的马,都和她产生亲密的感情。 当她在沙尘暴中迷失方向跪卧在地上时,那匹马紧紧挨着她,不离不弃。

不是血亲,胜似血亲。 多年之后,小女孩变成了大姑娘。 之前羞涩拘谨的上海小囡,变成了地地道道的内蒙闺女。 骑马、放羊等都不在话下。

到了后来,女孩动了心思,想回上海。 因为她始终有个心结,想弄清楚亲生母亲为什么会抛弃自己。 但是,她不敢跟家人说。 只好偷偷地把食物藏起来,为之后悄悄离开准备干粮。

后来,家人还是意外得知了女孩想要离开。 起初也有点讶异,但很快就释然了。 他们意识到,也许这个「养女」早会离开自己。 尽管有些不舍,但还是让她随着自己的心选择。

电影以一个小家的温暖,展现出的是跨越血缘、跨越地域的大爱。 这,也正是所有草原人民无私的爱。 在这段历史过去六十多年后,依然有着直抵观众内心深处的力量。

在《海的尽头是草原》中,我看到了一种当下几近消失的特质。 即,展现真实存在的美好。 在内蒙一家的身上,体现的是一种完全不求回报的爱。 这种爱意淳朴、善良,在当下极其罕见,像极了童话,甚至显得有些不真实。 但,这又是真实发生的故事。 若表现得稍微不妥当,很容易让人感到难以理解。 好在,尔冬升对小人物的塑造,颇有自己的一番理解。 没有过度的戏剧化场面,也没有神化马苏一家人。 仅仅是用一系列普通日常,来展现他们的淳朴,展现他们对小女孩的悉心照顾。 因为他知道,过度的神化,反而会让这样的故事变得虚浮,让这样的情感变得刻意。 而越是自然的刻画,才越能让观众感受到普通人身上的光辉。

同时,电影又加入了一条时空性。 即,几十年后的今天,年迈的亲生哥哥重新去寻找妹妹的故事。 在老人的寻寻觅觅、千回百转中,两条线最终实现了时空交汇。 过去和现在,遥相呼应。 历史与记忆,逐渐明朗。 结尾的反转,更是给了观众会心一击,也带来一种突如其来的感动。

那段历史下的内蒙人,以不求回报的爱,抚养了三千名孩子健康成长。 这美好到不真实的一段往事,又是那么实实在在地震撼到了我们每一个人。 在大片接连轰炸下的今天,这部电影仿佛一股清流。 在乱石之中缓缓流动,带着大家回到最纯粹、质朴的情感之中。 观众所得到的,则是一场清爽的灵魂洗涤。 民族的大爱,和个体的牵挂,彼此辉映。 不是浓郁鸡汤,更似绵长淡茶。 细品之下,回味悠长。

|